जब हम जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उस जांबाज़ आयरिश शख़्स की भावना को याद करते हैं, जिसने 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला अख़बार ‘हिक्कीज़ बंगाल गज़ट’ शुरू किया था, तो आज की पत्रकारिता को देखकर ‘कन्फ्यूजन’ होता है, खासतौर पर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता देखकर।

हिक्की का अख़बार बेख़ौफ़ था, वह औपनिवेशिक ज़ुल्म, भ्रष्टाचार और कलकत्ता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बिना लाग-लपेट दर्ज करता था। वही असली पत्रकारिता थी, घटनाओं का ईमानदार रिकार्ड, समाज का आईना, बिना किसी दलगत या वैचारिक मुलम्मे के। आज की पत्रकारिता, यानी, सटीक, निष्पक्ष रिपोर्टिंग, अब रायों, एजेंडों और सनसनी के शोर में दब गई है।

असल बीमारी साफ़ है। रिपोर्टिंग, जो कभी तथ्यात्मक बयान होती थी, अब निजी और संस्थागत पक्षपात का ज़रिया बन गई है। पहले रिपोर्टर “बॉल-बाय-बॉल” हालात बताते थे, शब्दों में चित्र खींचते थे। जो हुआ, जैसा हुआ, ताकि पाठक ख़ुद नतीजा निकालें। आज ख़बरों में चुनिंदा तथ्य और पहले से तय कथ्य घुसे होते हैं। सुर्ख़ियां आग भड़काती हैं, जानकारी नहीं देतीं। इतनी जल्दी फ़ैसला सुनाने की हड़बड़ी क्यों? स्कूप की दौड़ में पत्रकार जांचकर्ता, अभियोजक और जज, तीनों बन जाते हैं। मीडिया ट्रायल सच से ज़्यादा वायरल होने को अहमियत देता है। नतीजा, आधी-अधूरी सच्चाइयों से भरा सार्वजनिक संवाद, बलि चढ़ जाता है।

यह मिलावट खामोशी से फैलती है। तथाकथित ‘न्यूट्रल रिपोर्ट’ में भी पत्रकार की पसंद-नापसंद, सियासी झुकाव या निजी हित, स्याही की तरह रिस आते हैं। निष्पक्षता का दिखावा टूट जाता है और ख़बर, राय बनकर पेश होती है। सलाह और मूल्य-निर्णय, जो कभी संपादकीय पन्नों तक सीमित थे, अब फ्रंट पेज पर उतर आए हैं। स्पॉट रिपोर्टिंग, जिसमें दृश्य, आवाज़ और एहसास ज़िंदा होने चाहिए, फीकी विज्ञप्तियां बनकर रह गई है। पुराने दौर की पत्रकारिता में जो आंखोंदेखी वर्णन की ताक़त थी, वह कम होती जा रही है। इसकी वजह टेलीविजन और डिजिटल मीडिया भी है। जब सब कुछ ‘रियल टाइम’ में दिख रहा है तो अखबारों में ये सब दोहराने की जरूरत नहीं है।

स्थानीय अख़बारों में यह गिरावट और भी साफ़ दिखती है। छोटे शहरों में, जहां समुदाय-केंद्रित सच्ची कहानियां पनपनी चाहिए थीं, वहां रिपोर्टिंग अब पीआर और विज्ञापन की गिरफ़्त में है। कार्यक्रम की आत्मा बताने के बजाय मेहमानों, प्रायोजकों और आयोजकों के नामों की भरमार होती है। विज्ञापनदाताओं का दबाव भारी पड़ता है और पत्रकारिता प्रचार में बदल जाती है। पुरानी पीढ़ी के पत्रकार बताते हैं, "भाषा की रंगत, मुहावरे, उपमाएं, रूपक, जो कभी रपटों को जानदार बनाते थे, अब नदारद हैं। शब्दकोष की क़िल्लत से वही घिसे-पिटे जुमले घूमते रहते हैं।" संगीत सभाओं या सामाजिक जमावड़ों का माहौल, राग की लहर, झूमर तले फुसफुसाहट, आयोजन की धड़कन, काग़ज़ पर उतर नहीं पाती। संदर्भविहीन भाषण-रिपोर्टिंग स्वाद छीन लेते हैं।

यह एकरूपता यूं ही नहीं है। आज की बहुत-सी ख़बरें पीआर एजेंसियों से छनकर आती हैं, इसलिए अख़बार क, ख या ग—सबमें वही एंगल, वही विवरण। निजी स्पर्श ग़ायब रहता है। साहित्यिक रिपोर्टिंग, जो रचनात्मक गहराई दे सकती थी, शोर और सनसनी में दब गई है। राय मशवरा देना, समीक्षा में तो ठीक है, ख़बर में नहीं, वरना भरोसा टूट सकता है। आजकल डिजिटल दबाव ने पत्रकारों को सच की बजाय ट्रेंड का पीछा करने पर लगा दिया है। हिक्की का गज़ट हमें पत्रकारिता की जड़ों की याद दिलाता है। बेबाक रिपोर्टिंग के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, पर उन्होंने ईमानदारी से समझौता नहीं किया।

आज का व्यावसायिक तंत्र एजेंडा तय करने वालों और मीडिया ट्रायल चलाने वालों को इनाम देता है। वक़्त है ठहरकर सोचने का, शायद एक पुनर्जागरण का, समृद्ध भाषा और निष्पक्ष नज़र के साथ। संपादकों को फ़ैसले का पहरेदार बनना होगा। तभी अख़बार सच के मीनार बनेंगे, पक्षपात के इको-चैंबर नहीं। जानकारी की भरमार के इस दौर में दुनिया को टिप्पणीकार नहीं, सच्चे क्रोनिकलर, इतिहासकार चाहिए।

Related Items

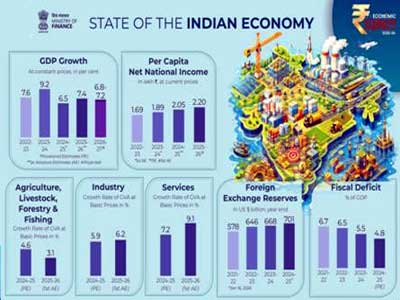

“वैश्विक बाजारों के साथ मजबूती से एकीकृत हो भारत”

एक गणराज्य के रूप में भारत की 'अद्वितीय' यात्रा...

वैश्विक चिकित्सा यात्रा गंतव्य के रूप में उभर रहा है भारत