भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी एआई, द्वारा संचालित एक नए युग के मुहाने पर खड़ा है, जहां प्रौद्योगिकी जीवन को बदल रही है और राष्ट्र की प्रगति को आकार दे रही है। एआई अब केवल अनुसंधान प्रयोगशालाओं या बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब यह हर स्तर पर नागरिकों तक पहुंच रहा है।

दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार लाने से लेकर किसानों को पूरी जानकारी के साथ फसल संबंधी निर्णय लेने में मदद करने तक, एआई दैनिक जीवन को सरल, स्मार्ट और अधिक कनेक्टेड बना रहा है। यह व्यक्तिगत शिक्षा के माध्यम से कक्षाओं में क्रांति ला रहा है, शहरों को स्वच्छ और सुरक्षित बना रहा है, और तेज़, डेटा-संचालित शासन के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बना रहा है।

Read in English: Transforming India with Artificial Intelligence…

इंडियाएआई मिशन और एआई उत्कृष्टता केंद्र जैसी पहलें इस परिवर्तन के केंद्र में हैं। ये पहलें कंप्यूटिंग पॉवर तक पहुंच का विस्तार कर रही हैं, अनुसंधान को समर्थन दे रही हैं, और स्टार्टअप तथा संस्थानों को ऐसे समाधान तैयार करने में मदद कर रही हैं जिनसे लोगों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचे। भारत का दृष्टिकोण एआई को खुला, किफ़ायती और सुलभ बनाने पर केंद्रित है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नवाचार समग्र रूप से समाज का उत्थान करे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों की वह योग्यता है, जिसके द्वारा वे वह सब कार्य कर सकती हैं जिनके लिए सामान्यतः मानवीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। यह तंत्रों को अनुभव से सीखने, नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और जटिल समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाती है। एआई सूचना का विश्लेषण करने, पैटर्न पहचानने और जवाब तैयार करने के लिए डेटासेट, एल्गोरिदम और बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करता है। समय के साथ, ये तंत्र अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं, जिससे वे मनुष्यों के समान तर्क करने, निर्णय लेने और संवाद करने में सक्षम हो जाते हैं।

यह समावेशी दृष्टिकोण नीति आयोग की रिपोर्ट ‘समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ में भी परिलक्षित होता है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन तक पहुंच बढ़ाकर भारत के 49 करोड़ अनौपचारिक कामगारों को सशक्त बना सकती है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित उपकरण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाले लाखों लोगों की उत्पादकता और लचीलापन बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट इस बात पर भी ज़ोर देती है कि प्रौद्योगिकी गहरी सामाजिक और आर्थिक खाई को पाट सकती है, और यह सुनिश्चित कर सकती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे।

भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। इस वर्ष वार्षिक राजस्व के 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर जाने का अनुमान है। प्रौद्योगिकी और एआई पारिस्थितिकी तंत्र में छह मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं। देश में 1,800 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र हैं, जिनमें 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं।

भारत में लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप हैं, और पिछले वर्ष शुरू किए गए नए स्टार्टअप में से लगभग 89 फीसदी ने अपने उत्पादों या सेवाओं में एआई का उपयोग किया। नैसकॉम एआई एडॉप्शन इंडेक्स पर भारत को चार में से 2.45 अंक मिले हैं, जो दर्शाता है कि 87 फीसदी उद्यम सक्रिय रूप से एआई समाधानों का उपयोग कर रहे हैं।

एआई अपनाने वाले अग्रणी क्षेत्रों में औद्योगिक और ऑटोमोटिव, उपभोक्ता वस्तुएं और खुदरा क्षेत्र, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं तथा बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र शामिल हैं। ये सभी मिलकर एआई के कुल मूल्य में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

हाल ही में हुए बीसीजी सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 26 फीसदी भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर एआई परिपक्वता हासिल कर ली है। जैसे-जैसे भारत एक समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है, इसकी बढ़ती वैश्विक मान्यता इस प्रगति को दर्शाती है।

स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स जैसी रैंकिंग भारत को एआई कौशल, क्षमताओं और नीतियों के मामले में शीर्ष चार देशों में स्थान देती है। देश गिटहब पर एआई परियोजनाओं में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है, जो इसके डेवलपर समुदाय की मज़बूती को दर्शाता है। एक मजबूत ‘स्टेम’ यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित, कार्यबल, विस्तृत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र और बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, भारत आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और 2047 तक विकसित भारत के दीर्घकालिक विज़न को साकार करने के लिए एआई का उपयोग करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है।

‘भारत में एआई का निर्माण और भारत के लिए एआई को कारगर बनाना’ के विज़न से प्रेरित होकर, कैबिनेट ने बीते साल मार्च में इंडिया एआई मिशन को मंज़ूरी दी थी, जिसका बजट अगले पांच वर्ष में ₹10,371.92 करोड़ होगा। यह मिशन भारत को कृत्रिम द्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

अपनी शुरुआत के बाद से ही इस मिशन ने देश के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है। 10,000 जीपीयू के शुरुआती लक्ष्य से, अब भारत ने 38,000 जीपीयू हासिल कर लिए हैं, जिससे विश्वस्तरीय एआई संसाधनों तक किफ़ायती पहुंच उपलब्ध हो रही है।

जीपीयू या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक शक्तिशाली कंप्यूटर चिप है, जो मशीनों को तेजी से सोचने, इमेजिज़ को प्रोसेस करने, एआई प्रोग्राम चलाने और जटिल कार्यों को एक नियमित प्रोसेसर की तुलना में अधिक कुशलता से संभालने में मदद करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग, इंडिया-एआई द्वारा कार्यान्वित यह मिशन एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है जो नवाचार को बढ़ावा देता है, स्टार्टअप का समर्थन करता है, डेटा पहुंच को मजबूत करता है, और जनता की भलाई के लिए एआई के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज़न को कार्यरूप दे रही है। ये प्रयास एक मज़बूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं कि प्रौद्योगिकी समाज के हर वर्ग को लाभ प्रदान करे। विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र बनाने से लेकर घरेलू एआई मॉडल विकसित करने तक, सरकार का दृष्टिकोण नीति, अवसंरचना और क्षमता निर्माण को समान रूप से जोड़ता है।

अनुसंधान-संचालित नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि और चिरस्थाई शहरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। मौजूदा बजट में शिक्षा के लिए चौथे उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई थी। ये केंद्र सहयोगात्मक स्थानों के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जहां शिक्षा, उद्योग और सरकारी संस्थान मिलकर स्केलेबल एआई समाधान विकसित करते हैं। इसके साथ ही, युवाओं को उद्योग-संबंधित एआई कौशल प्रदान करने और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करने के लिए पांच कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

एआई योग्यता ढांचा सरकारी अधिकारियों को संरचित प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे उन्हें आवश्यक एआई कौशल हासिल करने और नीति-निर्माण एवं शासन में उनका उपयोग करने में मदद मिलती है। वैश्विक मानकों के अनुरूप डिज़ाइन किया गया, यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र एआई-संचालित भविष्य के लिए सूचित, सक्रिय और तैयार रहे।

पेरिस स्थित स्टेशन एफ और एचईसी पेरिस के साथ साझेदारी में शुरू किया गया इंडियाएआई स्टार्टअप्स ग्लोबल एक्सेलेरेशन कार्यक्रम 10 होनहार भारतीय एआई स्टार्टअप को वैश्विक विशेषज्ञता, नेटवर्क और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके उनका समर्थन करता है। इसका उद्देश्य भारतीय नवप्रवर्तकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने में मदद करना है।

बेंगलुरु स्थित कंपनी, सर्वम एआई, उन्नत एआई अनुसंधान को व्यावहारिक शासन समाधानों में परिवर्तित कर रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ साझेदारी में, यह आधार सेवाओं को अधिक स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग कर रही है। अप्रैल में, सर्वम एआई को भारत का सॉवरेन एलएलएम इकोसिस्टम बनाने की मंज़ूरी मिली, जो एक ओपन-सोर्स मॉडल है जिसे सार्वजनिक सेवा डिलीवरी को बेहतर बनाने और डिजिटल विश्वास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार की एक नई लहर चला रही है जो स्वास्थ्य सेवा और खेती से लेकर शिक्षा, शासन और जलवायु पूर्वानुमान तक, दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह डॉक्टरों को बीमारियों का तेज़ी से निदान करने, किसानों को डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता करने, छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने और शासन को अधिक कुशल तथा पारदर्शी बनाने में मदद करती है।

इस बदलाव के केंद्र में लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। यह एक उन्नत एआई सिस्टम है जो विशाल मात्रा में डेटा से सीखकर मानव जैसा टेक्स्ट समझता और तैयार करता है। एलएलएम ही चैटबॉट, अनुवाद उपकरण और वर्चुअल असिस्टेंट को संभव बनाते हैं। ये लोगों के लिए अपनी भाषा में जानकारी ढूंढना, सरकारी सेवाओं का उपयोग करना और नए कौशल सीखना आसान बनाते हैं।

एआई के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी से आगे निकलकर समावेशिता और सशक्तिकरण तक जाता है। राष्ट्रीय पहलों और वैश्विक सहयोगों के माध्यम से, एआई का उपयोग वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने, सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने और प्रत्येक नागरिक के लिए अवसरों को अधिक सुलभ बनाने के लिए किया जा रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार और मौसम के मिजाज की भविष्यवाणी करने से लेकर अदालती फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने तक, एआई एक डिजिटल रूप से सशक्त और समतामूलक भारत के निर्माण में प्रगति के एक शक्तिशाली प्रवर्तक के रूप में उभर रहा है।

एआई स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में बदलाव ला रहा है। यह डॉक्टरों को बीमारियों का जल्द पता लगाने, मेडिकल स्कैन का विश्लेषण करने और व्यक्तिगत उपचार सुझाने में मदद करता है। एआई द्वारा संचालित टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को शीर्ष अस्पतालों के विशेषज्ञों से जोड़ते हैं, जिससे समय और लागत की बचत होती है और साथ ही देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होता है। स्वास्थ्य सेवा में सुरक्षित और नैतिक एआई को बढ़ावा देने वाली वैश्विक संस्था, हेल्थएआई में भारत की भागीदारी, और आईसीएमआर तथा इंडियाएआई के यूनाइटेड किंगडम तथा सिंगापुर जैसे देशों के साथ सहयोग से ज़िम्मेदार नवाचार और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को सुनिश्चित किया जा रहा है।

किसानों के लिए, एआई एक विश्वसनीय डिजिटल साथी है। यह मौसम की भविष्यवाणी करता है, कीटों के हमलों का पता लगाता है और सिंचाई व बुवाई के लिए सर्वोत्तम समय सुझाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान ई-मित्र जैसी पहलों के माध्यम से एआई का उपयोग कर रहा है, जो एक आभासी सहायक है और किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में मदद करता है।

राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली और फसल स्वास्थ्य निगरानी उपग्रह डेटा, मौसम इनपुट और मृदा विश्लेषण को संयोजित करके तुरंत ही सलाह प्रदान करती हैं, जिससे पैदावार और आय सुरक्षा में सुधार होता है।

शिक्षा को अधिक समावेशी, आकर्षक और भविष्य के अनुरूप तैयार करने के लिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 से 15 घंटे का कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल मॉड्यूल और कक्षा 9 से 12 तक एक वैकल्पिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय प्रदान करता है। एनसीईआरटी का डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म दीक्षा, विशेष रूप से दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए सुगमता बढ़ाने के लिए, वीडियो में कीवर्ड खोज और ज़ोर से पढ़ने की सुविधा जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करता है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ‘युवाई : यूथ फॉर उन्नति एंड विकास’ यानी ‘उन्नति और विकास के लिए युवा’ नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया है, जिसका उद्देश्य कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को समावेशी तरीके से एआई और सामाजिक कौशल प्रदान करना है। यह कार्यक्रम छात्रों को आठ विषयगत क्षेत्रों जैसे कृषि, आरोग्य, शिक्षा, पर्यावरण, परिवहन, ग्रामीण विकास, स्मार्ट सिटी और विधि तथा न्याय में एआई कौशल सीखने और लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे उन्हें वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए एआई-संचालित समाधान विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके।

एआई शासन और लोक सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को नया रूप दे रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के तहत, न्याय प्रणाली को और अधिक कुशल और सुलभ बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया जा रहा है। अनुवाद, पूर्वानुमान, प्रशासनिक दक्षता, स्वचालित फाइलिंग, इंटेलिजेंट शेड्यूलिंग और चैटबॉट के माध्यम से संचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके उपसमूहों जैसे मशीन लर्निंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नीशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग किया जा रहा है।

उच्च न्यायालयों में एआई अनुवाद समितियां सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने की निगरानी कर रही हैं। ई-एचसीआर और ई-आईएलआर जैसे डिजिटल कानूनी प्लेटफ़ॉर्म अब नागरिकों को कई क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णयों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे न्याय प्रदान करना अधिक पारदर्शी और समावेशी हो गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने और उनके अनुसार जवाबी तैयारी करने की भारत की क्षमता को मज़बूत कर रही है। भारतीय मौसम विभाग वर्षा, कोहरे, बिजली गिरने और आग लगने की भविष्यवाणी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित मॉडलों का उपयोग करता है। उन्नत ड्वोरक तकनीक चक्रवातों की तीव्रता का अनुमान लगाने में मदद करती है, जबकि आगामी एआई चैटबॉट, मौसमजीपीटी, किसानों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को रियल टाइम में मौसम और जलवायु संबंधी सलाह देगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अक्सर नौकरियों के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह नए प्रकार के अवसर पैदा कर रही है। नैसकॉम की रिपोर्ट ‘एडवांसिंग इंडियाज़ एआई स्किल्स’ के अनुसार, भारत का एआई प्रतिभा आधार 2027 तक लगभग 6 से 6.5 लाख पेशेवरों से बढ़कर 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर, 12.5 लाख से अधिक हो जाने की उम्मीद है।

डेटा साइंस, डेटा क्यूरेशन, एआई इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में एआई की मांग बढ़ रही है। अगस्त तक, लगभग 8.65 लाख उम्मीदवारों ने विभिन्न उभरते प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है या प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनमें एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स में 3.20 लाख शामिल हैं।

भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करने हेतु, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फ़्यूचरस्किल्स प्राइम नाम से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है, जो एआई सहित 10 नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में आईटी पेशेवरों के कौशल विकास और उन्नयन पर केंद्रित है। पिछले अगस्त तक, इस पोर्टल पर 18.56 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, और 3.37 लाख से अधिक ने सफलतापूर्वक अपने पाठ्यक्रम पूरे कर लिए थे।

नीति आयोग की रिपोर्ट, ‘समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ भारत के अनौपचारिक कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक रोडमैप प्रस्तुत करती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछती है कि दुनिया की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकियां सबसे अधिक उपेक्षित श्रमिकों तक कैसे पहुंच सकती हैं, जिससे वे अपनी बाधाओं को पार कर सकें और भारत की विकास गाथा में अपना स्थान बना सकें?

यह रिपोर्ट अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यह राजकोट के एक घरेलू स्वास्थ्य सेवा सहायक, दिल्ली के एक बढ़ई, एक किसान और कई अन्य लोगों की चुनौतियों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। ये कहानियां लगातार आने वाली बाधाओं को दर्शाती हैं। साथ ही, उन अपार संभावनाओं को भी दर्शाती हैं जिन्हें सोच-समझकर इस्तेमाल की गई प्रौद्योगिकी उजागर कर सकती है। इन लाखों लोगों के लिए, प्रौद्योगिकी को उनके कौशल का स्थान लेने के बजाय, उसे और बढ़ाना चाहिए।

रोडमैप में चर्चा की गई है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और इमर्सिव लर्निंग भारत के 49 करोड़ अनौपचारिक कामगारों के सामने आने वाली व्यवस्थागत बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां साल 2035 तक, वॉयस-फर्स्ट एआई इंटरफेस भाषा और साक्षरता की बाधाओं को दूर कर देंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समय पर और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करेंगे। माइक्रो-क्रेडेंशियल और ऑन-डिमांड लर्निंग, कामगारों को उनकी महत्वाकांक्षा के अनुसार कौशल बढ़ाने में मदद करेंगे।

इस विज़न का मूल डिजिटल श्रमसेतु मिशन है, जो भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के लिए अग्रणी तकनीकों को बड़े पैमाने पर लागू करने की एक राष्ट्रीय पहल है। यह मिशन व्यक्ति-आधारित या क्षेत्र-आधारित प्राथमिकता, राज्य-संचालित कार्यान्वयन, नियामक सक्षमता और रणनीतिक साझेदारियों पर केंद्रित है, जिससे सामर्थ्य और व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित की जा सके। यह एक मज़बूत बहु-स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन ढांचे द्वारा निर्देशित होकर सरकार, उद्योग और नागरिक समाज को संगठित करेगा।

रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि इस समावेशी डिजिटल उछाल को हासिल करने के लिए सिर्फ़ आशावाद से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होगी। इसमें अनुसंधान एवं विकास, लक्षित कौशल कार्यक्रमों और एक मज़बूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में ठोस निवेश की ज़रूरत बताई गई है। आधार, यूपीआई और जनधन जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं के क्षेत्र में भारत की पिछली सफलताएं दर्शाती हैं कि समावेशी, व्यापक मंच संभव हैं।

कुल मिलाकर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की यात्रा एक स्पष्ट दृष्टि और निर्णायक कार्रवाई को दर्शाती है। कंप्यूटिंग अवसंरचना के विस्तार से लेकर घरेलू मॉडलों को बढ़ावा देने और स्टार्टअप को समर्थन देने तक, देश एक मज़बूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है जो नागरिकों को लाभान्वित करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन के क्षेत्र में की गई पहलों के व्यावहारिक अनुप्रयोग वास्तविक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं।

इंडिया एआई मिशन, डिजिटल श्रमसेतु और आधारभूत मॉडल विकास जैसी रणनीतिक पहलें यह सुनिश्चित कर रही हैं कि नवाचार प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और साथ ही अनुसंधान, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिले। ये प्रयास भारत को एक वैश्विक एआई नेता के रूप में उभरने और विकसित भारत 2047 के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करते हैं।

Related Items

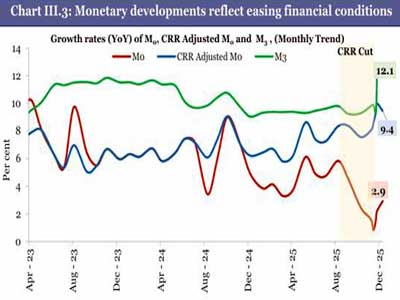

अस्थिर भू-राजनीति परिदृश्य के बावजूद भारतीय मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र में उछाल

एक गणराज्य के रूप में भारत की 'अद्वितीय' यात्रा...

वैश्विक चिकित्सा यात्रा गंतव्य के रूप में उभर रहा है भारत