सवेरे का वक्त है। हल्की धूप धान के पत्तों पर जमी ओस को चमका रही है। कुछ टूटी, कुछ पक्की सड़क के किनारे लाल मिट्टी की परत उड़ती हुई हर चीज़ पर बैठती जा रही है। पोखर के पास गांव की औरतों का झुंड जमा है, हाथों में कुदाल, माथे पर पसीना, मगर आंखों में उम्मीद की चमक। यह महाराष्ट्र का सुदूर इलाका है, जहां चलती ठंडी हवा के साथ बीते सालों की थकान और संघर्ष भी जैसे उड़ते महसूस होते हैं।

सरस्वती, जो टोली की सबसे उम्रदराज़ औरत है, मुस्कुराकर कहती है, “पहले तो बरसात ही पेट पालती थी, अब अगर मनरेगा का काम न मिले तो भूख लौट आती है।” उसकी बात सिर्फ इस गांव की नहीं, उस पूरे ग्रामीण भारत की कहानी है जहां पिछले दो दशकों से मनरेगा भूख और बेरोज़गारी के खिलाफ़ सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, यानी मनरेगा, ने लाखों घरों की रसोई जलाए रखी है और मज़दूरों को शहर पलायन से बचाया है। कोविड के ठहराव के दिनों में तो यह सचमुच जीवन-रेखा बन गई। टिप्पणीकार प्रो पारस नाथ चौधरी कहते हैं, "आज इसकी सबसे बड़ी ताक़त गांव की औरतें हैं। कुल कामगारों में 58.15 फीसदी से ज़्यादा वही हैं। पहले जो घर की देहरी तक सीमित थीं वे अब खेत, तालाब और सड़कों पर अपने हाथों से गांव की तस्वीर बदल रही हैं। उनकी आवाज़ अब चौपाल तक पहुंचने लगी है।"

फ़रवरी 2006 में 200 जिलों में शुरू हुई मनरेगा योजना उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तुरंत प्रभावी हुई और कुछ ही सालों में पूरे देश में फैल गई। हाल के वर्षों में जल संरक्षण और जलवायु-संवेदी कामों पर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिससे सूबे ने 2024–25 में 33.65 करोड़ से ज़्यादा मानव-दिवस का काम पैदा कर देश में पहला स्थान हासिल किया। लाखों परिवारों को रोज़गार मिला, और कई ने 100 दिन का लक्ष्य पूरा किया।

महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, वर्कसाइट सुपरवाइज़र के रूप में भी, भले ही जाति-आधारित असमानताएं अभी पूरी तरह धुंधली नहीं हुईं। योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करते हुए कुल 3,029 करोड़ मानव-दिवस उत्पन्न किए हैं, जो 2014-15 से 82% की वृद्धि दर्शाता है।

आगरा ज़िले में, जहां ताजमहल की चमक के पीछे एक बड़ा देहाती इलाका छिपा है, मनरेगा ने पानी और बुनियादी ढांचे के कामों के ज़रिए रोज़गार और संसाधन दोनों बढ़ाए हैं। उत्तर प्रदेश के समग्र आंकड़ों के अनुरूप, आगरा में भी करोड़ों मानव-दिवस उत्पन्न हुए, हज़ारों काम पूरे हुए, खेत-तालाब, चेक-डैम, कच्ची-पक्की सड़कें, जिन्होंने मिट्टी कटान घटाया और सिंचाई की नई संभावनाएं खोलीं। यहां भी औरतों की हिस्सेदारी 58 फीसदी से ऊपर पहुंच चुकी है, जो गांव के सामाजिक संतुलन में एक शांत मगर गहरा बदलाव है।

फिर भी तस्वीर पूरी तरह चमकदार नहीं है। कागज़ पर हर परिवार को 100 दिन की गारंटी है, ज़मीन पर औसतन 44-45 दिन का काम ही मिल पाता है। कई जगह मज़दूरी में देरी, निरीक्षण की खामियां और सोशल ऑडिट की सीमाएं हैं। देशभर में सिर्फ छह राज्यों में ही 50 फीसदी से अधिक ग्राम पंचायतों तक ऑडिट पहुंच पाया है। नतीजा यह कि कुछ गांवों में काम की मांग अधूरी रह जाती है, और नई परियोजनाएं काग़ज़ी फाइलों में अटक जाती हैं।

फिर भी, इन सबके बीच जो ठोस फायदे हुए हैं, वे किसी खजाने से कम नहीं। देशभर में लाखों काम पूरे हुए हैं, जिनमें बड़ी हिस्सेदारी जल संरक्षण, सिंचाई और भूमि सुधार की है। इससे फसल उत्पादन बढ़ा, ज़मीन की नमी टिकी और कई इलाकों में भूजल ऊपर आया। योजना ने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण-शहरी पलायन में 28 फीसदी तक की कमी लाई है। कई राज्यों में मौसमी पलायन में तेज़ गिरावट दर्ज हुई। कहीं एक-तिहाई तक, तो कहीं आधे से भी ज़्यादा। राजस्थान जैसे राज्यों में गर्मियों में मज़दूरों को आठ अतिरिक्त दिन का काम मिलने से पलायन पर सीधा अंकुश लगा।

मध्य प्रदेश के जग्गू कहते हैं, “मनरेगा न होता तो हम सब शहर चले जाते। अब साल के कुछ महीने यहीं काम मिल जाता है, बच्चों की पढ़ाई भी चलती रहती है।” ऐसी आवाज़ें आंध्र प्रदेश से लेकर मेघालय, राजस्थान से हरियाणा तक सुनाई देती हैं। फिर भी पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में मनरेगा का असर सीमित है, और बेहतर मज़दूरी की तलाश में मज़दूरों का एक हिस्सा अब भी शहरों का रुख करता है।

कभी इस योजना पर फर्जी मस्टर रोल और बड़े घोटालों की छाया थी। झारखंड जैसे राज्यों में सैकड़ों करोड़ के गबन के मामले सामने आए, जिनमें हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने 22 लाख रुपये की संपत्तियां जब्त कीं। अब मजदूरी सीधे बैंक खातों में जाने लगी है, काम की तस्वीरें जियो-टैग होकर ऑनलाइन दर्ज होती हैं और सोशल ऑडिट ने गड़बड़ियों को काफ़ी हद तक रोका है।

फिर भी, दूरदराज़ इलाकों में ठेकेदारों और मशीनों का दबदबा, और स्थानीय राजनीति का हस्तक्षेप आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कई जोहड़ और तालाब अब भी सिर्फ काग़ज़ों पर बने दिखते हैं।

मनरेगा ने आर्थिक झटकों से जूझते परिवारों के लिए बफर की तरह काम किया है। यह सिर्फ रोज़गार नहीं देता, बल्कि हर फावड़े के साथ आत्म-सम्मान भी लौटाता है। औरतों के हाथ में आई मज़दूरी ने घरों के भीतर फ़ैसलों की दिशा बदलनी शुरू कर दी है। बच्चों की पढ़ाई, दवाओं का खर्च, छोटे-मोटे त्योहार, अब सबमें उनकी हिस्सेदारी साफ़ दिखती है।

अब शाम को जब सरस्वती घर लौटती है, उसकी हथेलियों पर जमी मिट्टी सिर्फ दिनभर की मेहनत का निशान नहीं, बल्कि इस भरोसे की मुहर है कि उसके बच्चों का कल थोड़ा बेहतर होगा। मनरेगा ने गांवों में जो बीज बोया है, वह अब पत्तियों और पौधों से आगे बढ़कर एक सोच बन चुका है। यह सोच कि मेहनत की अपनी इज़्ज़त होती है, और उस इज़्ज़त की हिफ़ाज़त सरकार से लेकर समाज तक, सबकी साझा ज़िम्मेदारी है।

Related Items

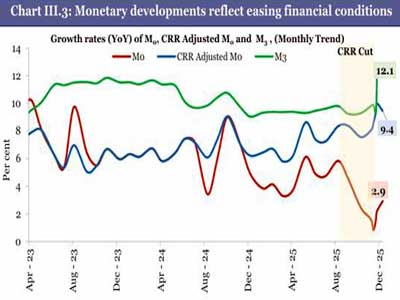

अस्थिर भू-राजनीति परिदृश्य के बावजूद भारतीय मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र में उछाल

तमिलनाडु की फिल्मों से प्रभावित राजनीति में सस्पेंस ही सस्पेंस...!

राजनीतिक उलझनों के बीच कर्नाटक में बह रही है विकास की बयार