तमिलनाडु जैसे राज्यों के विरोध के बावजूद, पूरे भारत में हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाने का विचार एक आवश्यक, दिलचस्प, लेकिन जोखिमभरा कदम है। चुनावी राजनीति को अलग रखते हुए, देखने में आ रहा है कि आज हिंदी और अंग्रेजी दोनों तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वे लोग जो दोनों भाषाओं को समझते और बोलते हैं, हर जगह पाए जा सकते हैं।

केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों में, हिंदी अब उतनी अपरिचित या ‘विदेशी’ नहीं रही जितनी पहले थी। स्टालिन चुनाव से पहले भावनाओं को भड़काने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों में, त्रि-भाषा सूत्र अब स्वीकार्य है और कम विरोध का सामना करता है। उधर, छोटे कस्बों तक में धड़ाधड़ अंग्रेजी माध्यम कॉन्वेंट टाइप प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं।

Read in English: Hindi, A language of unity or a cause for controversy?

जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित किया है, उसी तरह हिंदी समर्थक तर्क देते हैं कि ऐसा कदम संचार को सुव्यवस्थित कर सकता है और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत कर सकता है। पुणे स्थित शिक्षक सुनील पाठक कहते हैं, "एक सामान्य भाषा एक राष्ट्र को एकजुट कर सकती है। भारत 1,600 से अधिक भाषाओं का घर है, और यह विविधता देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। लेकिन, यह संचार में बाधाएं भी पैदा करती है। हिंदी को एक एकीकृत माध्यम के रूप में उपयोग करने से इन बाधाओं को तोड़ने में मदद मिल सकती है, जिससे विभिन्न राज्यों के नागरिकों के बीच बेहतर बातचीत को बढ़ावा मिलेगा।"

हिंदी को अनिवार्य बनाने के पक्ष में एक और तर्क हिंदी और संस्कृत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के इर्द-गिर्द घूमता है। दोनों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, और कई सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं पहले से ही संस्कृत का उपयोग करती हैं, जो इसे भारतीय मानस में गहराई से स्थापित करती हैं। हिंदुस्तानी के विकसित रूप के रूप में हिंदी की भारतीय परंपरा में पर्याप्त जड़ें हैं, जो इसे व्यापक स्वीकृति के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाती हैं।

इसके अलावा, आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समुदायों के व्यक्तियों सहित भारतीयों की बढ़ती संख्या पहले से ही हिंदुस्तानी में कुशल है। बोलचाल में उपयोग किए जाने वाला हिंदी और उर्दू का मिश्रण औपचारिक रूप से पूरे देश में हिंदी को अपनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। उर्दू को अब विदेशी भाषा के रूप में देखा भी नहीं जाता है।

जनसंचार माध्यमों ने बड़े पैमाने पर हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेलीविजन चैनलों, फिल्मों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसके उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे देशभर के दर्शकों और उपयोगकर्ताओं के बीच साझा अनुभव की भावना को बढ़ावा मिला है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने हिंदी सामग्री निर्माताओं को विशाल दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है, जिससे डिजिटल युग में भाषा की उपस्थिति मजबूत हुई है। इन रुझानों को देखते हुए, मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बेंगलुरु जैसे दक्षिणी शहरों तक हिंदी की बढ़ती स्वीकृति सांस्कृतिक विभाजनों को पाटने की इसकी क्षमता को दर्शाती है।

इस विमर्श में प्रवास और बढ़ती गतिशीलता की अवधारणा भी शामिल है। जैसे-जैसे भारतीय शिक्षा, काम या अन्य कारणों से राज्यों में जाते हैं, एक सामान्य भाषा की आवश्यकता तेजी से स्पष्ट होती जाती है। हिंदी मुख्य रूप से बहुभाषी वातावरण में संवाद करने का एक कुशल तरीका प्रदान करती है। एनआरआई समुदाय के लिए, हिंदी एक प्रमुख भाषा बनी हुई है।

हालांकि, भाषाई विविधता केवल संचार का मामला नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक गौरव से गहराई से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु एक समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा का दावा करता है जो हजारों साल पुरानी है, तमिल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है। राज्य ने लगातार हिंदी के थोपने का विरोध किया है, इसे अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरे के रूप में देखा है। 1960 के दशक के हिंदी विरोधी आंदोलन इस भावना का स्पष्ट प्रतिबिंब थे, और यह मुद्दा आज भी भावनात्मक रूप से आवेशित है।

दक्षिण भारत के कई शहरों में स्थानीय लोग स्वीकार करते हैं कि जनसंचार माध्यमों, फिल्मों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे अनिवार्य राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। किसी भाषा का जैविक विकास राज्य द्वारा थोपने से मौलिक रूप से अलग है।

सामाजिक कार्यकर्ता टीवी नटराजन का तर्क है कि तमिल संस्कृत से पुरानी और समृद्ध है, और द्रविड़ संस्कृति और साहित्य हिंदी भाषी बेल्ट से भिन्न हैं। "उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय भाषाएं क्यों नहीं पढ़ाई जातीं?" दिलचस्प बात यह है कि कन्नड़, तेलुगु और मलयालम में 50 फीसदी से अधिक शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन तमिल में केवल 15 फीसदी।

बेंगलुरु में, आम सहमति भाषा को राजनीति से अलग रखने की है। क्षेत्रीय साहित्य के समूहों ने हिंदी थोपने के खिलाफ झंडे उठाए हैं। पद्मिनी अय्यर कहती हैं, "हिंदी का विरोध अंग्रेजी समर्थकों द्वारा नहीं बल्कि स्थानीय भाषा के साहित्यिक हलकों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हिंदी की लोकप्रियता और स्वीकृति दिन-ब-दिन बढ़ रही है।"

एकता और संचार के दृष्टिकोण से हिंदी को अनिवार्य बनाने का विचार आकर्षक है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए संवेदनशीलता और सहमति की आवश्यकता है। भारत की भाषाई विविधता इसकी ताकत है, और इस विविधता को संरक्षित करते हुए हिंदी को एक साझा भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

Related Items

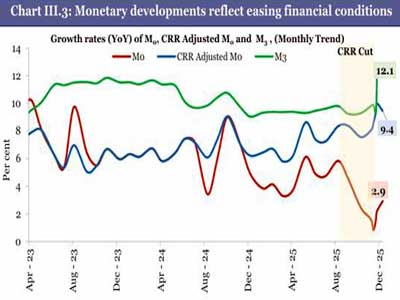

अस्थिर भू-राजनीति परिदृश्य के बावजूद भारतीय मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र में उछाल

एक गणराज्य के रूप में भारत की 'अद्वितीय' यात्रा...

वैश्विक चिकित्सा यात्रा गंतव्य के रूप में उभर रहा है भारत