भारतीय मीडिया आज़ादी के कई दशकों बाद तक, झूठा ही सही या दिखावे के लिए ही, विपक्ष की प्रभावी भूमिका निभाता रहा। बड़े-बड़े खुलासे हुए, सरकारें तक गिर गईं। कार्टूनिस्टों को भी नेताओं की खिंचाई के लिए खूब मौके मिलते थे। 1970 का दशक प्रेस की स्वतंत्रता का काला और स्वर्णिम युग था। आपातकाल के पहले और बाद में मीडिया ने आज़ादी का भरपूर उपयोग किया।

अगले 30 वर्षों तक समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने, कुछ अपवादों को छोड़कर, निष्पक्ष और सशक्त भूमिका निभाई। साल 2014 के बाद मीडिया ने राष्ट्रवाद और विकास की ओर रुख किया। देश के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मुख्यधारा के मीडिया ने वर्तमान व्यवस्था का पूर्ण समर्थन किया, जिसकी वजह से निराश विपक्ष ने उसे ‘गोदी मीडिया’ कहना शुरू कर दिया। आस्था और भक्ति मार्ग से प्रेरित मीडिया संस्थानों ने अतीत की ग़लतियों का सुधार करते हुए, अपनी नीतियों को देश के विकासोन्मुख एजेंडा के साथ ढाला।

Read in English: Indian media is undergoing a transformation…

हाल के वर्षों में भारतीय मीडिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। समाज के विभिन्न तबकों ने मीडिया पर नाराज़गी भी जताई है। मास मीडिया की बढ़ती ताक़त और पहुंच ने इसे विपरीत भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित किया है। सोशल मीडिया के उदय ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है, जहां पाठक अब सक्रिय भागीदार बन गए हैं। यह बदलाव भारतीय मीडिया के लिए नई चुनौतियां लेकर आया है।

भारतीय मीडिया अन्य व्यवसायों की तरह ही बदलाव की प्रक्रिया से गुज़र रहा है। पुरानी पीढ़ी इसे पत्रकारिता में गिरावट के रूप में देखती है, जबकि नई पीढ़ी इसे एक रोमांचक परिवर्तन मानती है। 1947 के बाद के मिशनरी मानसिकता से मुक्त होकर, मीडिया अब लाभ कमाने वाली औद्योगिक गतिविधियों पर केंद्रित हो गया है।

टिप्पणीकार प्रो. पारस नाथ चौधरी के मुताबिक 1970 के दशक तक मीडिया की भूमिका विरोधात्मक थी, लेकिन आज यह व्यावसायिक हितों से प्रभावित हो रहा है। व्यापारिक गतिविधियों की बढ़ती भूमिका ने मीडिया के मूल लक्ष्य, यानी जनता की आवाज़ को उठाना, को पीछे धकेल दिया है।

समाचारपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह आरोप लगता है कि वे फंड देने वालों की रुचि के अनुसार विषयवस्तु तैयार करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीआरपी की दौड़ ने गंभीर मानवीय मुद्दों को नज़रअंदाज़ कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में कई घटनाओं ने इसकी पुष्टि भी की है।

उदाहरण के लिए, पटियाला में एक व्यवसायी ने कैमरे के सामने खुद को आग लगा ली, लेकिन मीडिया ने उसे बचाने के बजाय सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करने पर ध्यान दिया। इसी तरह, मध्य प्रदेश में एक परिवार ने आर्थिक तंगी के कारण कैमरे के सामने ज़हर खा लिया, और गुजरात में एक महिला को अंत:वस्त्र में गलियों में चलने के लिए मजबूर किया गया। ये घटनाएं मीडिया की नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

आजकल डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने सूचनाओं के संचार के तरीकों को बदल दिया है। मीडिया सलाहकार मुक्ता गुप्ता कहती हैं कि ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब ऐप्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म अब समाचारों के प्रमुख स्रोत बन गए हैं। हालांकि, इसके साथ ही फ़ेक न्यूज़ और मीडिया ड्रिलिंग और ट्रायल जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। सूचना की सटीकता और विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भी मीडिया में बढ़ रहा है। इसकी मदद से समाचार लेखन और डेटा विश्लेषण तेज़ी से किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मानव पत्रकारिता की गुणवत्ता और नैतिकता को बनाए रखा जा सकेगा। एआई द्वारा उत्पन्न सामग्री में अनैतिकता और पूर्वाग्रह की समस्याएं होती हैं, जो मीडिया की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती हैं।

पत्रकार अजय के मुताबिक व्यवसायीकरण ने मीडिया को विज्ञापनदाताओं के प्रभाव में ला दिया है। कई मीडिया हाउस अब विज्ञापनदाताओं के हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता ख़तरे में पड़ गई है। समाचार की नैतिकता और प्रस्तुति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इन सभी चुनौतियों के बीच, मीडिया की ज़िम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है।

शिक्षक आशुतोष कहते हैं कि नई परिस्थितियों में निष्पक्षता, सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखना आवश्यक है। मीडिया संगठनों को नई तकनीकों को अपनाने के साथ-साथ संदेहास्पद सूचनाओं का सही तरीके से सत्यापन करना होगा।

बेंगलुरु के वरिष्ठ मीडियाकर्मी जोसफ सेंटी कहते हैं कि भारतीय मीडिया को इन परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ नीतियां और गहन सोच की आवश्यकता है। मीडिया को सामान्य नागरिकों के लिए एक सही और न्यायपूर्ण सूचना का स्रोत बनना चाहिए। यही वह रास्ता है जो भारतीय मीडिया को अपनी गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद करेगा।

Related Items

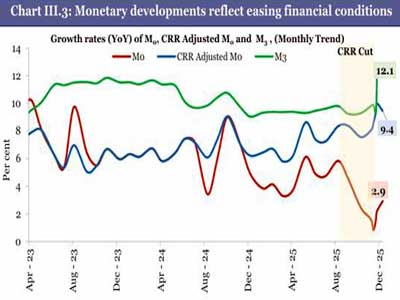

अस्थिर भू-राजनीति परिदृश्य के बावजूद भारतीय मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र में उछाल

भारतीय महिलाओं के लिए ‘यूनिवर्सल बेसिक सैलरी’ का यही है सही समय...

भारतीय खेती की नई कहानी लिख रहा है आज का किसान